沒網路了要怎麼辦?

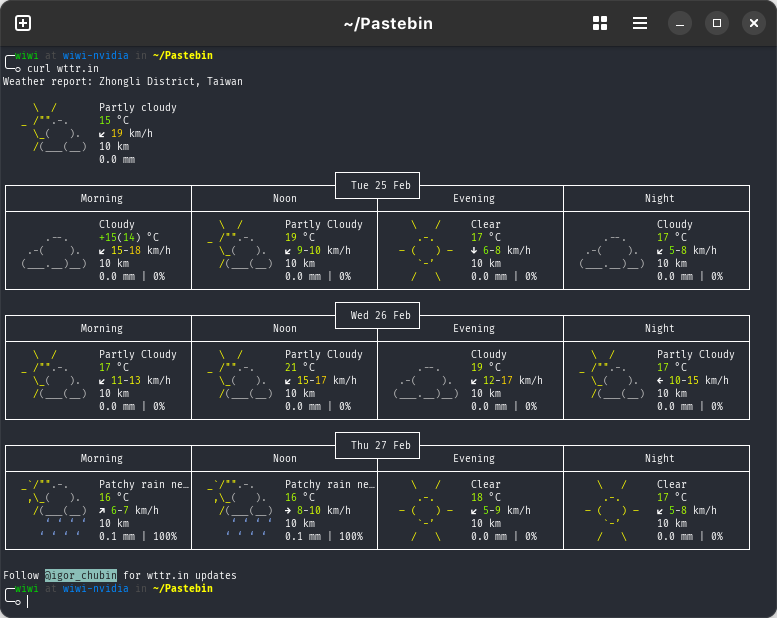

最近有許多台灣網路海纜被破壞的新聞(報導者、路透社、聯合新聞網)。

根據報導者的文章,台灣對外只有 14 條國際海纜,以及 6 條連結台澎金馬的國內海纜;如果是只有其中一條受損可能還好,但如果是多條同時被蓄意破壞,那麼網路頻寬就將大幅下降或無法使用了。

以現在一般人超級依賴雲端的生活方式來說,一旦沒有網路,手上的電子設備幾乎一定變成廢鐵。到底要如何準備應對網路斷線的狀況呢?

所以,讓我為你獻上這個簡易的「數位防災準備指南」(Digital Prepping Guide),讓你在數位末日來臨時依然能優雅地生活!

手機作業系統

先說手機作業系統。

如果你是用 iPhone 或一般 Android 手機,以及一般人用的�各種專有 Apps,放棄吧!在這些手機上,就算是許多基本到不行的功能都可能需要網路連線;沒網路時,它們的功能大概只剩下防止你桌上的紙不會被風吹走。

想要有離線時依然好用的手機,你需要安裝自由的作業系統以及使用可離線使用的自由軟體 Apps,請參閱「去 Google 化的手機」及「我目前用什麼(軟體及服務篇)」文章。

電腦作業系統

至於電腦部份,當然,如果你的電腦沒有掛掉的話,你可以繼續使用原有的作業系統。但如果它出問題,你想要重灌系統?很抱歉,現在的 macOS 和 Windows 都需要網路連線才可以安裝了。(至少,對一般人來說是這樣。如果你很用力研究的話,也許可以找到「神秘的方式」繞過網路檢查。)

(macOS:沒有網路我要怎麼監控你?不給裝!)

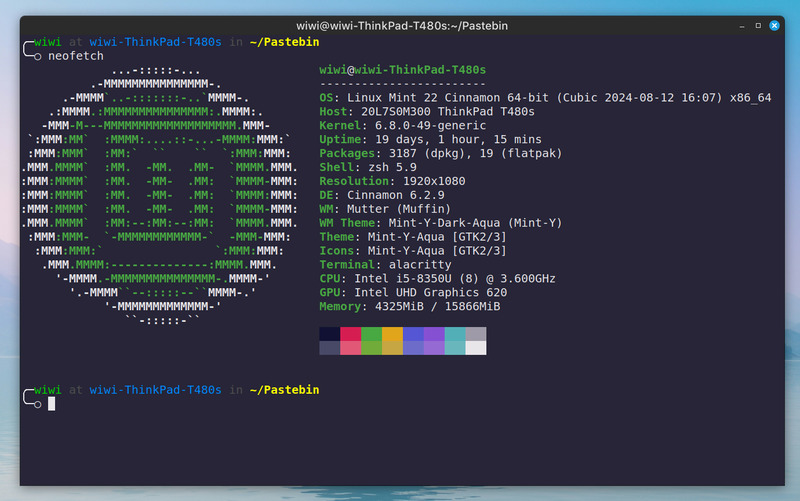

所以,你需要一個即使離線也可以安裝的作業系統。以一般使用者而言,我目前最推薦的是 Linux Mint;即使只用預設的安裝檔,它也至少可以讓你有一個基本可用的系統。

但如果你想要安裝檔直接預載好想要的軟體,你可以用 Cubic 這個工具來自製 Linux 安裝媒體。我自己就有做一個,我把常用的軟體、中文輸入法(這超重要,預設的安裝檔沒有內含中文輸入法)、瀏覽器、編曲軟體、AI 工具、遊戲、模擬器等等全部都內建進 ISO 安裝檔裡面。以後只要用同一個 USB 碟,就可以離線安裝到任何電腦,一安裝好就直接擁有全部我需要的軟體,不需再連上網路下載任何東西。

參考資料

你一定要裝 Kiwix。

Kiwix 是一個自由的離線瀏覽器,它可以讓你在沒有網路的情況下使用各種網路內容。它的資料庫提供了超多有用的東西可以下載,包含維基百科、各種技術文件(像是 Stack Overflow 和 Arch Wiki)、教育資源、TED 演講、生存知識、各種書籍等等,下載後就可以離線使用。Kiwix 的介面簡單易用,操作起來就跟平常用瀏覽器沒什麼兩樣。

我建議你至少要下載中文和英文的完整版 Wikipedia,加起來只要 100 多 GB 而已,對於現在的硬碟根本不算什麼;出國旅行時放一份在筆電裡,既省流量又快速,就像隨身攜帶了一個不需要網路的小型圖書館,就算是在飛行中也可以維基百科!

(Kiwix 執行起來的樣子,就像一般的瀏覽器一樣。)

離線地圖

最推薦的是 Organic Maps。手機和電腦版都有,可以下載任何國家的離線地圖,畫面漂亮(我甚至覺得比 Google Maps 還好看)。

功能的話,除了沒有餐廳評價這一點不如線上地圖之外,其他的功能——像是搜尋、標記地點、規劃路線、等高線功能等等——完全都沒少。

我手機裡總是存著全台灣的離線地圖;如果是要出國旅遊時,我也會事先把要去的地區地圖下載好。這樣即使沒網路也還是能找到路,比總是需要依賴 Google Maps 來得安心多了!而且 Organic Maps 不會像 Google 一樣跟蹤你或收集你的個人資料。

(Organic Maps 的 Linux 版長這樣子;所有資訊都離線可用、超快速!)

工作檔案、私人文件備份

你工作需要的所有檔案、私人文件、證件掃描等等,都存在雲端嗎?不要這樣啊!你需要至少也存 1~2 份在自己的離線裝置上。

現在的硬碟和記憶卡容量都很大、也很便宜,多買幾個也不會讓你破產。如果檔案真的很多很大,那麼可以考慮用 NAS。簡單來說,NAS(Network Attached Storage)就是一台專��門用來存檔案,直接接在家中私有網路的小型電腦,就像是你自己私人的雲端一樣。

影片、音樂、Podcasts

在 YouTube 上看到了喜歡的影片、MV 或好聽的音樂?趁你還看得到它們時,用 yt-dlp 把整個頻道下載回來吧!

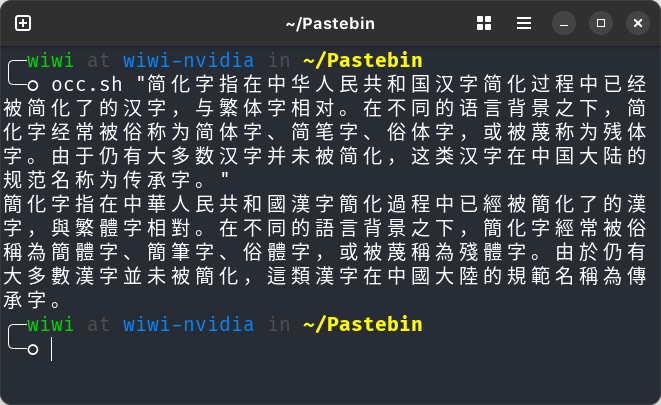

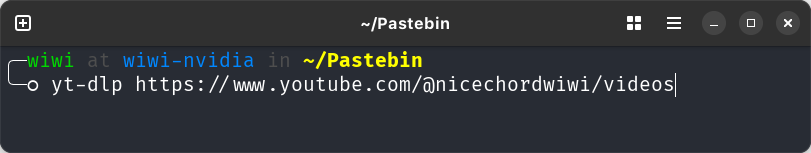

yt-dlp 是一個強大的終端機工具,可以下載 YouTube 及其他許多影音平台的影片。使用方式很簡單,只要在終端機輸入 yt-dlp 頻道網址 就搞定了。例如,想要下載整個好和弦頻道的話,只需要打:

yt-dlp https://www.youtube.com/@nicechordwiwi/videos

現在就去下載整個好和弦頻道吧!雖然你離線看我的影片,並不會增加我在 YouTube 的觀看數,但那不重要;我更希望你能隨時隨地、不受打擾地看我的影片,即使未來網路中斷了,還是能繼續學習音樂理論。

Podcast 也可以用 yt-dlp 下載,只要貼上 RSS 網址,它就會自動解析出所有聲音檔並且下載。例如,想要下載完整的《好檸檬 Podcast》,只要輸入:

yt-dlp http://feeds.libsyn.com/291014/rss

這樣子,全部 170 集的好檸檬 Podcast 就都存在你的硬碟裡了;即使到了世界末日,你依然有我和檸檬卷的陪伴!

記得,網路上的東西「不會永遠存在」。平台可能突然關閉、影片可能遇到版權問題、創作者也可能主動移除內容;看到喜歡的東西就趁早下載,存在自己的硬碟裡才安心!

書、有聲書

我建議永遠只買紙本實體書、別買電子書;除非那本電子書是由作者直接發售,而你可以直接拿到無 DRM 的檔案。

電子書銷售平台有可能會無預警把書籍下架、修改,讓你在離線時難以使用、或甚至直接從你的裝置中把書「偷走」(請見以下延伸閱讀)。很可惜地,我自己的「NiceChord 好和弦」書的電子版發行權並不在我手上,我沒辦法提供無 DRM 的版本;所以如果你需要我的書,就買紙本版吧!

延伸閱讀(懶得讀的話,重點在文章最下面的註腳)

Amazon 移除了 Kindle 電子書的下載及備份功能(The Verge)1

Amazon 從 Kindle 刪除了《1984》(NPR)2

高中生控告 Amazon 從 Kindle 刪除《1984》(NCAC.org)3

有聲書也是一樣的道理。千萬別在像是 Audible 這樣的平台買有聲書,因為你必須透過專有、封閉的 App 才能聽它,而且無法轉換成別的格式,也無法自行備份保存。一旦他們的政策改變、倒閉,或不再支援你的裝置,你的「藏書」可能就人間蒸發了。

線上課程

我建議你避免購買所有「無法下載影片」的線上課程,基於跟前面一樣的原因。

很可惜地,大部分的線上課程平台都沒有提供影片下載;不能下載並離線觀看的課程,不能算是你真正擁�有的課程,你只不過是暫時被賦予「雲端觀看權」這種虛無飄渺的東西而已。

我自己出品的《鋼琴技巧急診室》、《即興幼幼班》和《好和弦家庭號大包裝》課程,都可以讓你把完整檔案下載到自己的電腦上,而且絕對沒有那該死的 DRM!這才叫做是「買下了」課程,而不是付了錢之後卻只能被綁在特定平台上觀看,還要擔心哪一天課程會不會突然不見。

(小秘訣:有些看似不能下載的影片,其實還是可以下載的。搜尋看看「HLS Downloader Github」這個關鍵字,也許可以找到一些神秘的工具。)

網站

用 wget 這個終端機工具,可以把整個網站下載下來。

以我自己的網站 NiceChord.com 為例,如果想完整備份,包含圖片和聲音檔,可以用這個指令:

wget --mirror --convert-links --page-requisites --no-parent https://nicechord.com

以上指令的意思是:

wget是工具的名字--mirror完整複製--convert-links把連結轉成相對路徑,所以離線瀏覽時可以正常運作--page-requisites也下載網頁需要的其他檔案,例如 CSS、JavaScript、圖片等等--no-parent避免下載到 NiceChord.com 以外的東西

執行後,你的電腦上就會出現一個「nicechord.com」資料夾,裡面就會有整個網站的內容了!用瀏覽器打開資料夾中的 index.html 檔案,就可以離線瀏覽,大部分的內容應該都可以正常顯示。

你不需要「雲端」

大科技公司一定超討厭這樣的文章,因為他們希望使用者全部「電腦白痴化」,最好不要懂這些。畢竟如果大家都學會了離線使用自己的裝置,誰還要每個月付錢訂閱他們的雲端服務呢?

如果你年紀比較輕,你可能沒發現這個事實:大科技公司們的商業模式,就是把 20 年前口袋裡的 PDA 直接可以離線使用的功能——看書、做筆記、看影片、聽音樂、編輯文件、GPS 導航、玩遊戲等等——通通搬到 5,000 公里外的「雲端」(又稱「別人的電腦」),然後每個月跟你收費,讓你「租用」你早就已經花錢買下來的東西。

拜託,現在的手機和筆電,比起 20 年前強大數萬倍,卻連最基本的功�能都要靠遠在美國的伺服器才能運作?

這些公司最害怕的,就是那些能夠獨立思考、不受他們控制的使用者(尤其是會寫部落格的那種)。別被他們灌輸「沒有雲端服務,數位生活就會崩潰」的謊言;事實是,幾乎所有主流的「雲端服務」,都有功能相當、甚至更優秀的自由軟體方案。

那些就算海纜斷了也能繼續優雅地使用手機和電腦的人,才是真正的數位達人。

(在海纜斷掉之前,考慮購買好和弦的即興和鋼琴技巧課程吧,這樣斷網時就不怕無聊囉!)