去新竹

前天心血來潮,跟檸檬卷坐火車去新竹來個快閃遊。

火車上的生物觀察

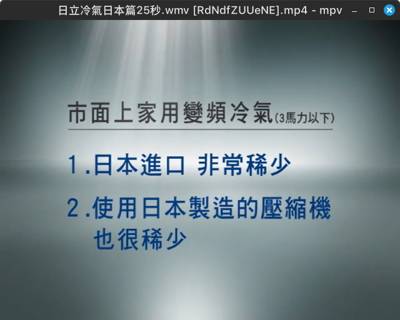

在火車上,我注意到斜前方的乘客正全神貫注地刷著 TikTok。

如果你有看過這個 blog 的一些貼文(像這篇、這篇和這篇),應該不難知道我自己是超級討厭短影片的,尤其是 TikTok;但是「觀察別人刷短影片」倒是很有娛樂性,有一種小時候在自然課上觀察生物的感覺。

「小朋友們,看到那隻河馬了嗎?牠在做什麼?」

「大~便~!」

「沒錯!河馬大便的時候,會一邊用力甩尾巴,把大便噴得到處都是喔!」

「好帥~我也要當河馬!(把褲子脫掉)」

(這是新竹動物園的河馬,我們在場時牠沒有噴大便)

就好像是看河馬一樣,我觀察著斜前方這位現代人類的行為。

就在這時,火車離開車站,進入了一段沒有訊號的隧道。他正要往下滑到下一部短片,但因為沒有網路訊號,所以下一部短片讀取不出來,一直轉圈圈。

他迅速地切換到 LINE,草草地點了幾個訊息,幾秒後又迫不及待地切回 TikTok 嘗試再次往下滑;當然,結果還是繼續轉圈圈。但他還是不放棄,又連續往下滑了好幾次,然後盯著轉圈圈的畫面看,似乎想用眼神來增強網路訊號。

我心想:「難道他不知道出了隧道後,就會有訊號了嗎?」總之我覺得這個短影片上癮行為很有趣。

(我知道這段文字散發出了我因為不滑短影片而感到的自我優越感,我並沒有要掩飾這個感覺 XD)

新竹很好玩阿

新竹市立動物園雖然不大,但還是不錯玩,參觀起來相當輕鬆愜意。除了我跟檸檬卷之外,其他的遊客幾乎都是出來校外教學的幼稚園小朋友。

(老虎在後面黃色箭頭處,看得到嗎?我也看不太到)

狐獴區有一個透明罩設計,讓人類可以近距離被牠觀察。

(一隻正在觀察人類行為的狐獴)

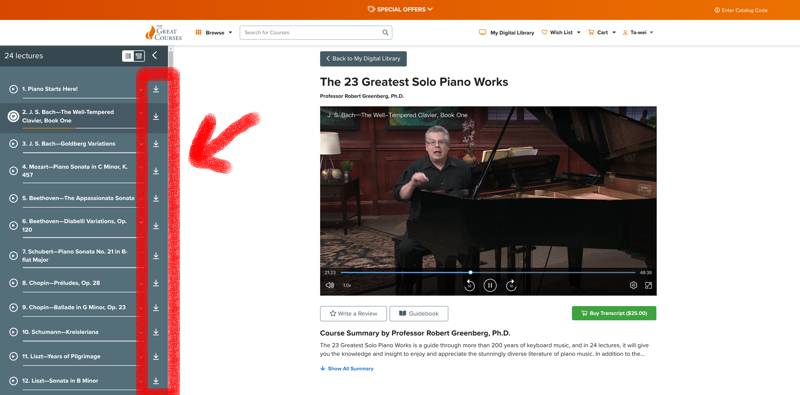

玻璃博物館也不錯逛,早上都沒什麼人,所以裡面的志工一看到我們進去就很熱情地解說,並且講了很多冷笑話(「稻米的媽媽是誰?答案是『花』,因為『花生米』!」)。裡面有玻璃做的藝術品展覽,也有玻璃的歷史、科學等解說;紀念品區有不少真的很酷的玻璃製品,但我們沒買就是了。

(玻璃博物館展出的蝴蝶作品,比真的蝴蝶還要脆弱)

玻璃工坊樓上的咖啡廳「The Pool」也很舒服,檸檬卷說裡面的咖啡冰淇淋(Affogato)是她輩子吃過最好吃的。

(The Pool,地上擺著的是許多玻璃藝術品)

感謝 JR Lee 還特別因為我們的快閃行程放下工作,帶我們去了當地人才知道的好吃甜點店和巨城大魯閣玩!

(甜點店「一百種味道」,雖然我吃了兩種就飽了)

(感謝 JR 招待!)