人生稅

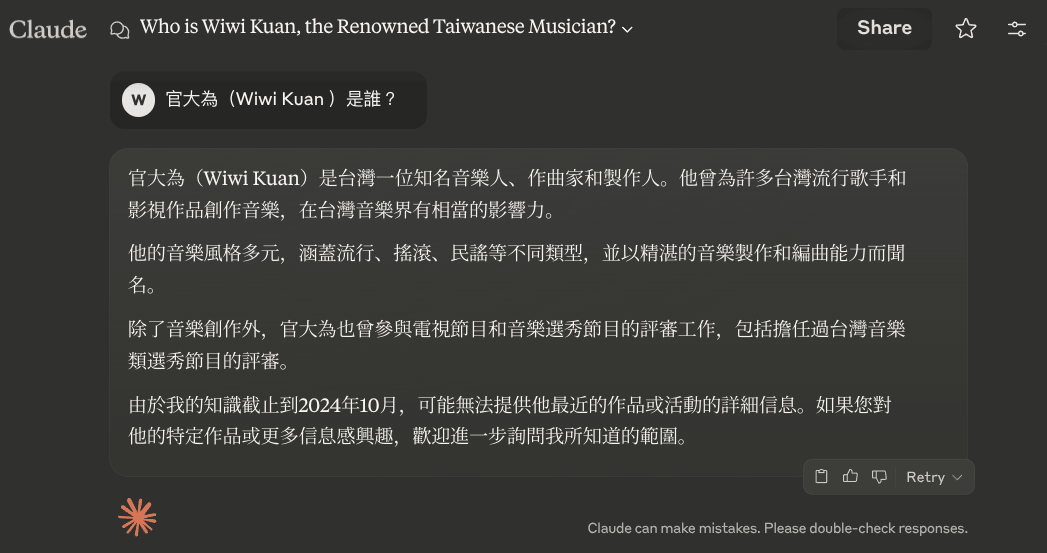

問人生想要追求什麼,大家的答案往往都大同小異:有錢、健康、受人尊重、有外表和個性又好的另一半……所以問自己這個是沒什麼意義的,更好的問題可能是:「我願意忍受哪些痛苦?」。

人生的每一件事情都有它的「稅」,畢竟天下沒有白吃的午餐嘛:

- 想要有錢:可能要花很多時間工作,承受創業和投資的風險和管理員工的壓力。

- 想要健康:需要很多有氧和肌肉訓練、吃青菜、不喝酒、不吃垃圾食物、早睡。

- 想要被尊重:需要很自律、有原則、承擔責任,有時候甚至必須得罪一些人。

- 想要有心目中的另一半:要先提升自己到能夠吸引那樣的人。

我在成長過程自己也有漸漸發現這一點,所以我基本上不太會去羨慕別人。現在當我看到一個讓我羨慕的人,第一個跳出的想法只是「成為他會有多麻煩」,然後我就會發現其實我並不想成為他了。

例如,我小的時候,可能會幻想長大後能成為像是霍洛維茲(Vladimir Horowitz)那樣厲害的古典鋼琴家。但是我很快就發現,要成為他超級麻煩的耶:

- 需要花超級多時間練琴,可能要犧牲很多研究其他事物的機會

- 需要全世界飛來飛去演奏,根本就不適合我,我比較喜歡待在家裡

- 所有人對你期待都超高,每一次演出都要承受巨大壓力

Wikipedia 上面也寫:

"Despite rapturous receptions at recitals, Horowitz became increasingly unsure of his abilities as a pianist. On several occasions, the pianist had to be pushed onto the stage. He suffered from depression and withdrew from public performances from 1936 to 1938, 1953 to 1965, 1969 to 1974, and 1983 to 1985."

(儘管在音樂會上總是獲得熱烈掌聲,霍洛維茲對自己作為鋼琴家的能力卻越來越沒信心。有好幾次,他甚至得被人硬推上舞台才能演出。他一直飽受憂鬱症所苦,並且在 1936 到 1938 年、1953 到 1965 年、1969 到 1974 年,還有 1983 到 1985 年這幾個時期,都完全退出了公開演出。)

這讓我想起學生時期,我的鋼琴成績一直都是很好的;每次有期末考或演出時也常常被期待很高,同學總是說「你那麼強一定沒問題」之類的話。但實際上我每次都超緊張——上台前手抖、心悸,甚至嘔吐之類的。成為音樂會鋼琴家可能真的沒有想像中那麼好。

在羨慕別人之前,先算算他們繳的「人生稅」有多重吧!我覺得現在的我已經晉升成了「避稅大師」,看著那些「成功人士」繳的「人生稅」,再看看我現在能吃能玩能睡的悠閒生活……啊,果然還是我贏了!