最近玩的遊戲超短評

優米雅的鍊金工房(ユミアのアトリエ)

鍊金工房系列的 2025 年新作品。

角色算是還不錯喜歡,第二女主角艾菈超級可愛。但劇情只能說是中規中矩,我覺得不像是《蘇菲的鍊金工房 2》和《莉迪 & 蘇瑞的鍊金工房》那麼感人。

遊戲性方面,地圖很大、很多地方有向《薩爾達傳說》系列致敬的感覺(是優點),但探索中的小遊戲重複度過高有點煩。鍊金系統被大幅簡化,而且在故事中變得沒那麼重要了;這讓本作變得更像是個一般的 JRPG,而少了一點鍊金工房的味道。

我玩 Switch 版,畫面解析度不高,Frame rate 也是勉強及格而已,但程式穩定度不錯,我是玩得很開心,技術方面沒太多抱怨。

推薦程度:⭐⭐⭐。只推薦給鍊金工房的老粉絲。如果是新入坑鍊金工房的玩家,從本作開始可能會失望;還是比較推薦從《蘇菲 2》或《萊莎》三部曲開始。(關於鍊金工房,可以看之前的這篇文章)

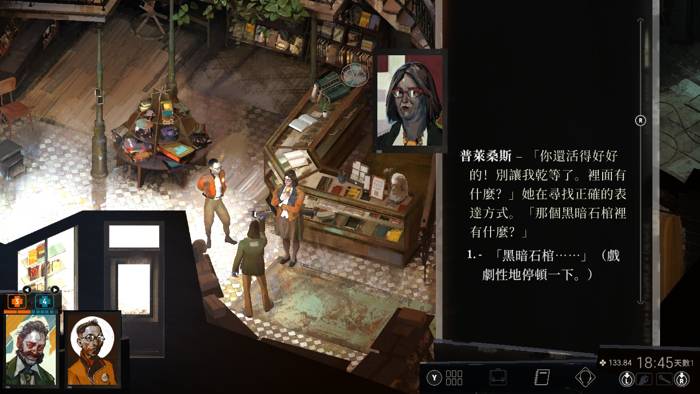

極樂迪斯可(Disco Elysium)

你是一個失憶的酗酒警探,醒來時不記得自己是誰。然後,你跟另一位警探一起調查一件吊死案件,在到處探索的過程中逐漸拼湊出受害者的身份與自己的過去。

Switch 版很爛!不要買!跑得超慢、一直不斷閃退!

相比之下,Steam 版好多了,超順超快畫質超好,跟 Switch 版完全判若兩遊!(但也可能是因為我有 nVidia RTX 4000,你的電腦不一定跑得順。)

這個作品的美術很強、畫風非常有特色。文本量超大,主角自己的內心對話甚至比跟其他角色的對話還更多。

推薦程度:⭐⭐⭐。如果你喜歡調查兇殺案、有耐心、不排斥閱讀大量文字,那這個可能會適合你。

1000xResist

這個故事是在講 2047 年時外星人入侵地球,帶來一種會讓人眼睛乾涸的病毒。倖存的人類在「全能之母」的領導下,住在海底的避難所「果園」。全能之母創造了她自己的複製人「姐妹們」,每個姊妹都有特定工作。我們是扮演其中一個叫做「觀察者」(Watcher)的姊妹,在執行任務當中發現,全能之母跟外星人居然有祕密交易?

我玩的是 Switch 版。畫面還不錯、劇情也滿有創意的,但到後半我覺得步調有點拖,玩起來有點躁。

推薦程度:⭐⭐。並不是說它是個不好的遊戲,但難以強力推薦。

Ever17 -the out of infinity-

這是一部視覺小說。2017 年,一場突發事故使主角群受困於名為 LeMU 的海底樂園,通訊中斷,設施預計將在數天後崩塌。我們要扮演兩個不同的男主角,揭開這座海底樂園背後的驚人真相。

故事非常有趣,牽涉到時間穿越、病毒感染、AI 和 4D 生物等元素。中後段有還滿厲害的驚人劇情轉折。劇本是有一些值得吐槽的地方,尤其是角色們明明就身處生死關頭,但卻表現得過於輕鬆,讓人感覺不到緊張感。但還是瑕不掩瑜啦。

因為特殊的故事設定,你會需要重複經歷相似的劇情好幾次,這在中段(你還不知道為什麼這樣設定時)會感到有點煩躁。

我玩的是 2025 年發行的 Switch 重製版。

推薦程度:⭐⭐⭐。對我來說故事是滿有趣的;但如果沒有體驗過視覺小說的話,我還是會推薦你從別的更厲害的作品入坑,像是《月姬》、《魔法使之夜》或是《命運石之門》。

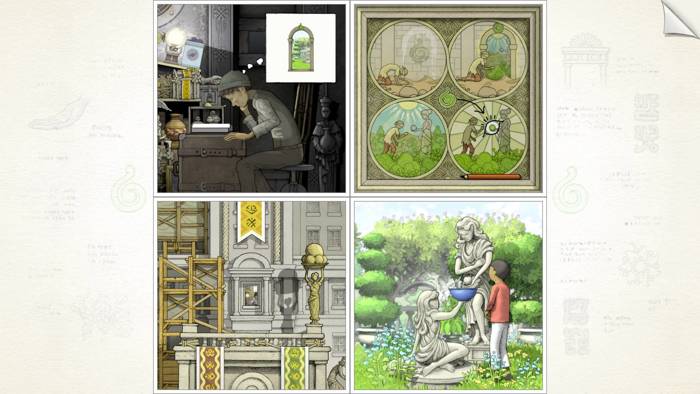

圖中畫(Gorogoa)

冷門的益智遊戲小品,會知道是因為我的一個編曲學生推薦的。遊戲時間很短,大約只要 2-3 小時就能完成。

與其說這是個遊戲,不如說是一個視覺藝術和拼圖結合的藝術作品。你要操作一些精美的手繪畫面,透過縮放、重組的方式來創造全新視角。很難形容這個的詳細玩法,但非常有創意就對了。

我玩的是 Switch 版。

推薦程度:⭐⭐⭐。如果你有個兩小時空閒時間,想體驗一個有創意的藝術作品,這個很不錯!

浪貓(Stray)

動作遊戲。你是一隻流浪橘貓,不小心墜入一個圍牆隔絕的地底城市。這個城市裡面已經沒有人類,只有機器人和可怕的變異細菌。你認識了一台叫做 B-12 的無人機,並跟它一起探索城市,尋找回到地面上與家人團聚的方法。

非常好玩!音樂和美術都頂級!雖然是動作遊戲,但難度不高,不太擅長操作的人應該也可以上手。Switch 版畫面也很漂亮,運行很順!

推薦程度:⭐⭐⭐⭐。這個我覺得應該大部分人都會覺得好玩,尤其是有養貓的人。