在昨天的貼文中,我隨口地提到了「PICO-8」這個東西,所以讓我來補一篇文介紹它一下好了。

什麼是 PICO-8?

2014 年推出的 PICO-8 是一個「幻想遊戲機」。它不是真的遊戲機硬體,而是一個「假裝自己是一台 1980 年代遊戲機」的軟體。

在 PICO-8 的環境裡,你可以寫程式(用簡單易學的 Lua 語言)、畫像素圖、做 8-bit 音樂,當然也可以玩遊戲。它就像是把 1980 年代的整個遊戲開發體驗,濃縮成一個 13 MB 不到的軟體包,比你手機裡隨便一個 App 都還要小。

不會寫程式也能玩

就算自己不會寫程式也沒有關係。PICO-8 的社群非常活躍,網路上已經有上千個別人寫好的遊戲,可以直接從 PICO-8 環境中下載來玩。

而且因為 PICO-8 的設計理念,所有遊戲都是以原始程式碼形式發布的;這表示你不只可以玩遊戲,還可以完全看到每一個遊戲是怎麼運作的,甚至可以修改別人遊戲裡的程式碼、美術、關卡、音樂、音效。

更酷的是,因為 PICO-8 設計上刻意的限制(128 x 128 畫素的螢幕、16 色色盤、4 軌音樂加音效、32 KB 的程式碼限制),導致它的硬體需求非常低。就算是超級老的筆電、低耗電的 Raspberry Pi,甚至是 Linux 掌上遊戲機,都可以流暢執行 PICO-8。

我之前在師大附中教音樂科技課的時候,也用 PICO-8 教學生寫簡單的小程式和做 8-bit 音樂。

必玩遊戲推薦

所以 PICO-8 上到底有什麼好玩的遊戲?讓我推薦幾個。

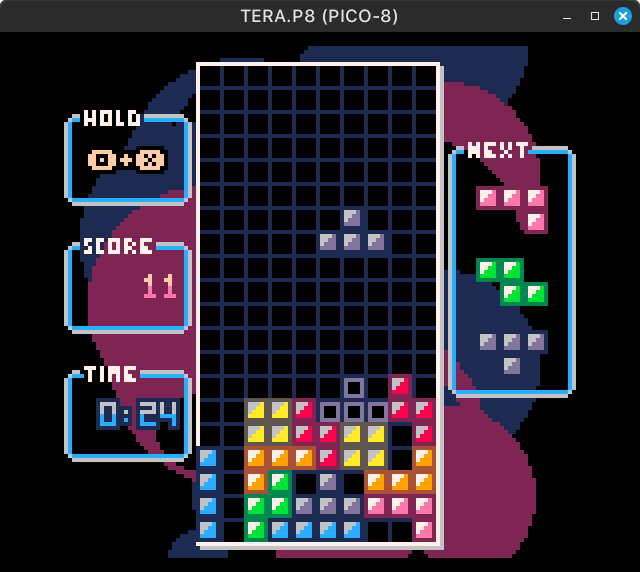

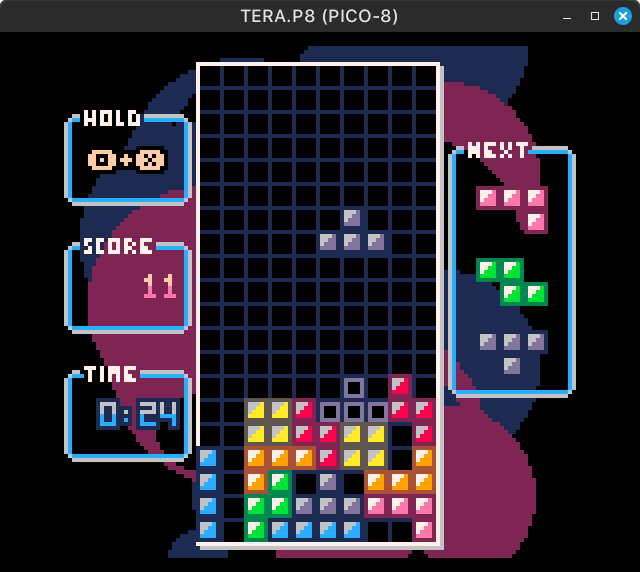

首先是昨天的貼文中提到的 Tera: Mind Over Matter,這是一個超級完整、玩起來不輸商業大作的俄羅斯方塊遊戲。

然後是 Celeste,沒錯,就是那個大受好評、獲得 2018 年遊戲大獎最佳獨立遊戲的 Celeste。它的原型就是在 PICO-8 上面誕生的(據說只用了四天就開發完成)。

還有 Breakout Hero,精緻好玩的打磚塊遊戲!

以上三個很完整的遊戲,檔案大小都在 80 KB 以下,加起來比你手機拍的一張照片還要小!

很自由的非自由軟體

Pico-8 的售價是 15 美金,我覺得超級物超所值。雖然在授權上並不是自由軟體,但它的整個生態系還算是滿自由的。

它的主程式沒有惱人的 DRM 保護,可以離線備份和執行,所有遊戲都是開放原始碼,軟體本身的運作機制也相對透明,也有非常詳盡的文件。跨平台支援(Linux/macOS/Windows)當然也沒問題,另外也有完全免費的教育版可以在瀏覽器中直接執行。

如果你一定要用自由軟體,其實還有另外一個跟 PICO-8 很像的專案叫做 TIC-80。TIC-80 是在 PICO-8 推出的三年後(2017)才問世,功能比 PICO-8 更強,但正是因為功能太強了,所以我反而沒有那麼喜歡用,網路上的討論好像也比 PICO-8 少一些。

軟體的時光膠囊

我覺得像 PICO-8 這樣的「幻想遊戲機」是一個保存軟體的超好方法。

你看現在的手機 App��,只要作業系統一更新,舊版本可能就沒辦法用了,壽命超短,頂多就幾年而已。但反觀 40 年前出品的任天堂紅白機遊戲,到現在卻都可以完美地在各種裝置上執行。為什麼會這樣呢?

關鍵在於「規格的穩定性」。實體遊戲機的硬體規格是固定的,不會變動,所以為它開發的軟體可以永遠在上面運行(當然,前提是你不要用 DRM 破壞它的話)。PICO-8 就是把這樣的觀念搬到了軟體上,它定義了一個永不改變的虛擬硬體規格,這樣一來,只要未來的裝置能夠執行 PICO-8(或它的模擬器),所有的 PICO-8 遊戲就可以活下去。

當我們的後代在 2125 年從廢墟中挖出一百年前的硬碟時,他們絕對無法執行 Steam 上的 3A 大作(因為都被 DRM 鎖住了),但一定能打開這些檔案大小不到 80 KB 的 PICO-8 小遊戲。

未來的遊戲史學家可能就會寫:「21 世紀初期,人類發明了一種叫做 DRM 的東西,專門用來確保自己的作品無法被後代看到。到底為什麼會有這種自我毀滅的舉動,目前還是一大謎題……」