壟斷全台灣人通訊方式的 LINE,最近的 Enshittification(變爛化)越來越嚴重:封閉的通訊協定、過度的隱私收集、智障新聞的轟炸、超難匯出的聊天記錄……最新的傑作是直接把 Chrome 版本砍掉,讓 Linux 使用者和無法安裝桌面版的人(對,就是我)直接被拋棄。

當一個平台壟斷市場太久,它就會開始覺得用戶都是韭菜,想怎麼割就怎麼割,反正全部都跑不走。想想看,為什麼 LINE 寧願惹怒眾多用戶,也想逼你安裝專有 App 呢?今天砍掉 Chrome 版你覺得無所謂,但如果明天砍的就是你最依賴的功能呢?

不要等到被甩了,才後悔沒有找備胎。

你應該準備逃生計畫

如果你還在想「大家用 LINE 就用得好好的啊,多裝一個好麻煩」,請再跟我一起複習一次「專有軟體必變爛」定律:

「專有軟體和雲端服務『一定會』背叛你,只是時間早晚的問題而已。」

想像一下,某個平凡的早晨,你一覺醒來看到 LINE 跳出通知:「基於『經營資源分配考量』1,我們將於下個月停止台灣地區服務。」多年來的聊天記錄、朋友連結、珍貴照片、重要的工作群組,全都卡在 LINE 裡面。你慌張地打開 App 想要下載所有資料,卻發現匯出功能早就「維護中」。

別覺得以��上的情形不可能發生。

就像投資要資產配置、分散風險一樣,你應該現在開始在朋友圈內推廣第二個、甚至第三個通訊軟體,來確保你與重要的人之間的通訊不會被單一平台完全控制。

那麼,要選擇哪一個通訊軟體作為備案呢?考量到易用性、開放程度和隱私保護,我目前最推薦的兩個選項是 Signal 和 SimpleX Chat。2

Signal:無痛轉換的選擇

Signal(官方網站)是我認為目前最適合當作「第二個通訊軟體」的選擇,因為它的使用體驗跟主流軟體幾乎一模一樣。Signal 雖然也是中心化架構,但它的通訊協定和 App 都是透明公開的,不像 LINE 把一切都藏在黑箱裡。

你的朋友們轉換過來完全可以馬上上手。一般通訊軟體該有的功能——傳送文字、聲音、照片、影片、檔案、語音和影像電話、群組——Signal 全部都有。唯一跟 LINE 不同的地方是:Signal 沒有廣告、沒有智障新聞,也沒有侵犯隱私的追蹤器。

多裝置使用也很簡單。只要記得帳號密碼就可以到處登入,就跟其他的主流通訊軟體一樣直覺。

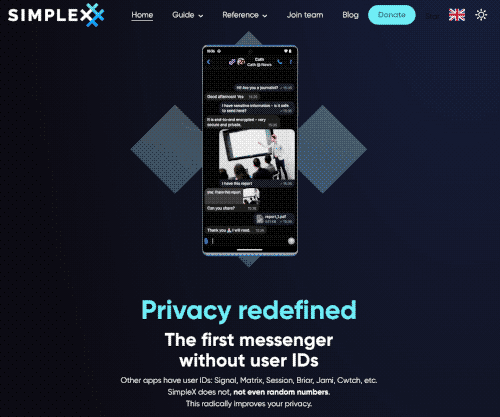

SimpleX Chat:前衛又隱私的選擇

SimpleX Chat(官方網站)是一個概念超新潮的通訊軟體。

它完全捨棄了傳統的「帳號、ID、用戶名稱、手機綁定」等過時概念。取而代之的是,你在自己的裝置上直接建立一個「身份」,這身份只存在自己的裝置上,不需向任何中央主機註冊。除非你主動分享祕密邀請連結,否則沒有人可以直接搜尋到你。

每次傳訊息時,SimpleX Chat 會自動幫雙方橋接全新的加密通道,連負責轉接訊息的伺服器也無法知道是誰在跟誰聊天。整個通訊協定公開透明,對隱私有極致要求的人,甚至可以自己架設私有的 SimpleX Chat 訊息伺服器。

用比較生活化的比喻來說:

- 用 LINE/Signal 就像是有一支公開的電話號碼,所有人都打這支電話找你。

- 用 SimpleX Chat 就像每次跟每個人傳紙條都約在不同的祕密地點,而且幫忙遞紙條的人也完全不知道紙條是誰寫給誰的。

功能方面,SimpleX Chat 除了也有主流通訊軟體的所有功能(傳送文字、聲音、照片、影片、檔案、語音和影像電話、群組……),還有一些很酷的特別功能,像是:

- 💨 消失訊息:已讀後,訊息會在設定時間自動銷毀

- ⚡ Live 訊息:打字的過程會即時顯示在對方的畫面上

- 🎭 多重身份:可以建立多個完全獨立的身份,各自擁有獨立的個人檔案和聯絡人

- 🤫 祕密群組:只有群組成員知道群組存在,而伺服器端完全不知情

我之所以只把 SimpleX Chat 作為「第三個通訊軟體」推薦,主要是因為它的使用邏輯跟傳統中心化的通訊軟體有點不同,會需要一點點時間學習。

而且也要注意,SimpleX Chat 的所有資料(包含聯絡人、身份證明、通訊記錄)都是儲存在自己的裝置上,自己需要負起備份的責任,沒有雲端幫你喔!

比較表

世界上沒有完美的通訊軟體,但腳踏多條船可以讓你在其中一艘沈船時,還有其他船可以跳。別等到韭菜鐮刀砍到自己身上時,才發現無處可逃。

三個軟體都裝吧,當作是買個保險,也沒什麼損失的不是嗎?

| 項目 | LINE | Signal | SimpleX Chat |

|---|

| 💰 價格 | 免費(但要用智商和隱私交換) | 免費 | 免費 |

| 🔍 透明程度 | 黑箱作業 | 幾乎完全開放原始碼 | 完全開放原始碼 |

| 🔒 隱私保護 | 「不要怕,相信我們!」 | 端到端加密 | 極致隱私 |

| 🌐 架構 | 中心化 | 中心化 | 去中心化 |

| 🧩 易用度 | 簡單 | 簡單 | 中等 |

| 🏷️ 貼圖 | 封閉貼圖市場 | 自由下載安裝 | 自製 GIF 萬歲 |

| 🐻 熊大 | 有 | 沒有 | 沒有 |

| 🐰 兔兔 | 有 | 沒有 | 沒有 |

| 👵 新潮度 | 你阿嬤早就在用 | 你同事剛開始用 | 你不知道誰在用 |

| ☁️ 雲端備份 | 有 | 有 | 沒有 |

| 😱 如果倒了 | 全台陷入恐慌 | 沒人 care | 至少資料還在你手上 |

| 📢 廣告 | 應有盡有 | 無 | 無 |

| 💩 智障新聞 | 當然要有 | 無 | 無 |

老派的聯絡方式

最後,也別忘了那些「老派」卻可靠的聯絡方式:E-mail、手機簡訊和語音通話。

你有重要朋友的 E-mail 和真實手機號碼嗎?也把這兩項資訊存起來吧!在 LINE 背叛你的時候(不是「如果」,而是「什麼時候」),你會感謝自己還記得這些「古代技術」。

但你還是會繼續用 LINE

我知道大家看完這篇之後還是會繼續用 LINE……直到 LINE 真的出大事的那一天。

到時候,我就可以拿著這篇文章,享受「我早就知道」的優越感,這就是寫部落格的魅力啊!