我的歷代工作室(相簿)

又到了 Wiwi 的個人考古時間!今天挖出的是歷年來每一個工作室的珍貴照片。看著這些歷史遺跡回想之前的辛酸血淚(?),不禁佩服自己能撐過這一切活到現在真的很了不起耶!

2007 年:存款歸零的第一間工作室

2007 年大三升大四的那個暑假,我租下了人生第一間屬於自己的鋼琴工作室(更之前我都是騎機車去學生家上課)。這間位於板橋府中站一出來的站前凱悅大樓 15 樓、只有 12 坪的空間,就是我的職業生涯起點!

我還記得那時候簽完租約、繳完押金和首期房租之後,我的存款幾乎要歸零;背著學貸的我看著空蕩蕩的房間,突然意識到自己可能會餓死在這裡。但結果沒事,搬進去之後我的鋼琴學生越來越多,收入也越來越穩定。

(但那時的我絕對料不到,十年後的 2017 年我將會再次體驗存款歸零的刺激感,但那就是另一個故事了)

這個 12 坪的空間相當簡陋,照片畫面外的右方(彈鋼琴時背後的方向)就是我的床舖,沒有隔間,只是用簾子象徵性地遮一下(連簾子都只是用鋼絲掛的,還會有點垂下來�)。

KAWAI KG-3D 平台鋼琴和 Roland RD-700SX 數位鋼琴就是我全部的家當,搭配一盞 Ikea 紙燈罩落地燈,整個空間散發著「窮學生的浪漫」氣息。

讓一切開始的設備

來看看我當時的電腦配置:一個 Viewsonic 的應該是 17 吋的液晶螢幕、Altec Lansing 的 2.1 電腦喇叭(不是什麼專業監聽喇叭,只是普通的電腦喇叭),旁邊的圓桌上放著我人生第一台錄音介面——M-Audio 的 MobilePre。

2007 年時我用的作業系統應該還是 Windows XP。我應該是 2009 年以後才把主要電腦換成 Linux 的,然後更後來在 2011 年左右換成 macOS。

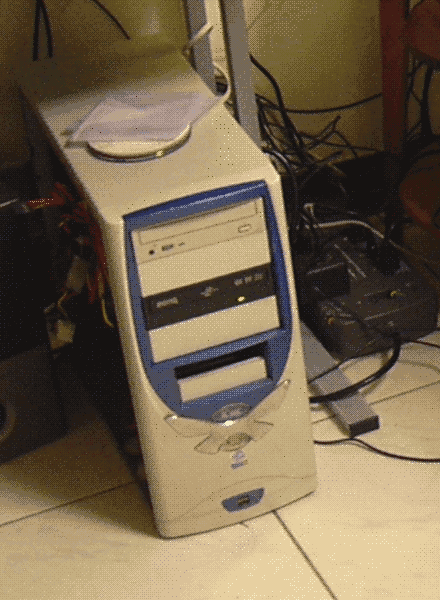

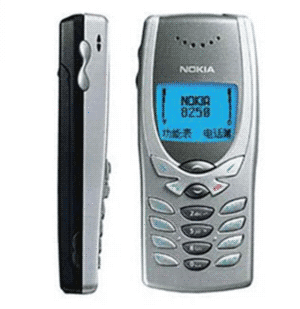

然後,我必須要提一個亮點:我的電腦主機機殼!

你可能會想:「這不就是一個平凡無奇的醜醜的機殼嗎?」不是!它是模仿當年超潮的 Nokia 8250 蝴蝶機面板的機殼!

我還找到一張當時用的耳機的照片。左邊這支 AKG K240 Studio 超耐用,2025 年的�現在我還在用,它就在我寫文章的電腦旁邊!而右邊的 Grado SR125 早就不知道丟到哪裡去了,其實這支我從一開始就沒有很喜歡,覺得聲音太尖了。

我的音樂職業生涯就是從這些簡單的設備開始的。設備簡單歸簡單,但這個階段我還是做了一些到現在仍然感到驕傲的作品。

2012-2013 年:我終於有沙發了

2012 年我搬到同一棟樓更大的空間,你可以看到空間寬敞了許多,終於有地方放沙發和書架了。

然後在 2013 年我做了一個看起來很棒但實際上很蠢的決定:花大錢鋪木頭地板。工作室瞬間變得高級漂亮很多,但結果才用一年就搬走了。

這時候的設備也升級了一些:舒服的 Ikea 辦公椅(我到現在還是坐同一張,很省吧!)、Vornado 的循環扇(現在也還在用!),電腦也變成雙螢幕了。從桌布一眼就能認出作業系統是 Mac OS X 10.9 Mavericks,那個年代的 Mac OS 好好用啊!不像現在……

2014-2016 年:信義安和的黑暗三年

2014 到 2016 年,我住在台北市信義安和站附近。這時候的工作室就是一進門的開放空間:

這空間實在是發生太多荒謬的鬼故事了,讓我對它完全沒有任何懷念的感覺(雖然說,如果把這邊發生的事寫成一部《鋼琴後的陰影》驚悚小說,應該會滿好看的)。但為了這篇文章的完整性,我就還是勉為其難放一張照片上來。

總之結局是,當我從這個詛咒之地搬出來的時候,我的存款又一次地歸零了,哈哈!

2017 年-現在:懶得整理

2017 年我就搬到了現在住的地方,NiceChord.com 網站上有一張這裡的琴房照片,不過那也是大概五年前拍的了。我本來想為這篇文章拍一張最新的工作室照片,但有點懶得整理,既然整篇文章都在回顧「過去」,那就讓這它停留在過去吧。

所以這篇就到這裡了,謝謝收看!