ᓚᘏᗢ

無意間發現了一個一行的貓咪符號:「ᓚᘏᗢ」。

三個都是 Unicode 加拿大原住民音節文字(Canadian Aboriginal syllabics)裡面的字符。

Layotu = ᓚᘏᗢ = 貓

「ᓚᘏᗢ」證明了只要有足夠的 Unicode 字符,我們就能拼出任何東西。

無意間發現了一個一行的貓咪符號:「ᓚᘏᗢ」。

三個都是 Unicode 加拿大原住民音節文字(Canadian Aboriginal syllabics)裡面的字符。

Layotu = ᓚᘏᗢ = 貓

「ᓚᘏᗢ」證明了只要有足夠的 Unicode 字符,我們就能拼出任何東西。

只是一張不足為奇的貓照片。

檸檬卷買了一台逆滲透飲水機,因為她覺得長期喝瓶裝水會喝進太多塑膠微粒。

(該感謝 YouTube 上的健康頻道,讓我有了新飲水機嗎?)

我們家之前都是喝瓶裝礦泉水。當然,當我說「我們家」時,我指的是檸檬卷,因為我幾乎從來不喝白開水,請見我的最愛飲料清單。要喝熱水或泡咖啡、茶的話,我們有一台熱水壺,就是把瓶裝水倒出來讓它煮。

總之,現在我們有了這台配備厲害 RO 逆滲透濾芯的新飲水機。水好像有比較好喝吧?然後它可以按一個鍵就直接選擇出常溫水或熱水,算是滿方便的。

但這台新飲水機有一個很大的特色:出水超級慢。

按下出水鍵後,水會以一條超細、極慢的小水柱流出,大概就像是護士推針筒時那種小心翼翼的速度。它大概要花個 20-30 秒,才能裝滿我平常喝咖啡的杯子……的一半。每次按下去,都像是在等待一個神聖的儀式完成。

然後我意識到:會不是正是因為它這麼慢,才讓我相信那個濾芯真的有在「努力工作」?

想想看,如果它出水就像自來水水龍頭一樣嘩啦嘩啦快速,我可能會懷疑:「這哪有在過濾?只是加了個外殼就要騙我的錢吧?」但現在這樣慢吞吞的,再配合出水時滋滋滋的噪音,我反而深信它正在「辛苦地」、「認真地」把水最純淨的部份「萃取」出來,腦中還會浮現濾芯小人在機器裡面辛勤篩水的畫面呢!

我聽過在軟體介面設計時也會用這個技巧。就是明明一個可以瞬間完成的動作,卻硬是要假裝它耗時很久——加上進度條、轉圈圈、「處理中」的訊息——好讓使用者覺得結果經過「精心運算」才產生的。大概像是這樣:

在其他情境,似乎也會見到類似的操作:

所以,這篇貼文也是我花了好久才寫完的(其中包含了站在飲水機前等水的時間),請務必慢慢閱讀,才能體會我的用心。

讀到 Jaron 的這篇《假裝不在乎》。他提到重新剪輯一部 Vlog 時的心境:

「我甚至默默地認為,就算這支影片上傳之後,只有 50 個人看過,我也不在乎……」

但是,影片上傳 YouTube 後的觀看數字並不漂亮(YouTube 連結)。Jaron 又說:

「看見觀看次數的我——還是感到了焦慮。」

在 YouTube 上面打滾這麼久,我經歷過各種觀看數字的起伏:有那種一天就破百萬觀看的爽感,更常有一個禮拜後還破不了 5,000 的尷尬。

好和弦的 YouTube 頻道從 2014 年創立至今,累積了超過五千五百萬次觀看。聽起來好像很值得吹噓嗎?但老實說,現在回頭看,這個數字的大小對我的職業生涯來說,一點都不重�要。

觀看數字的問題在於,它把每一個人都當作「+1」:

但這又不是投票1。每個觀眾對我而言價值應該是不一樣的才對,應該要加權計算。

在這五千五百萬觀看人次當中,有些是我根本不想交流的人,也有超級知名的藝人如五月天、林宥嘉。把這兩種觀眾一律算做「+1」,就好像把「腳踏車」、「法拉利」和「高鐵」都一律算做「一台車」一樣荒謬。

當然,要衡量觀眾的價值也有很多種角度——影響力、互動性、專業度、契合度、忠誠度、購買力……等等。

但我們就暫時先現實一點,以「商業價值」來衡量好了。以我自己的情況來說,每一個觀看次數的「加權係數」大概會像是這樣:

| 加權係數 | 觀眾類型 |

|---|---|

| × -100 | 不喜歡我,只是想進來留言區噴我的酸民 |

| × 0.01 | 對音樂零興趣的誤入者 |

| × 1 | 對音樂稍微有點好奇的普通人 |

| × 10 | 有點理解我在講什麼的音樂愛好者 |

| × 100 | 正在學鋼琴或數位編曲的人(作品可以直接幫助到他) |

| × 1,000 | 非常認同且喜歡我的敘事方式的人(可能成為鐵粉,會推薦我給他的朋友) |

| × 10,000 | 積極鑽研音樂技術的人(高機率會購買課程或成為客戶) |

| × 100,000 | 音樂老師、音樂專業人士、相關廠商、其他有影響力的人(可能把我的內容當作教材教給學生、介紹案子或人脈給我,或成為合作夥伴) |

| × 1,000,000 | 頂尖藝術家或大型專案決策者(只要一次合作,就可能改變整個職業生涯軌跡) |

同樣是「觀看數 +1」,根據觀眾是誰,實際價值可能有千萬倍、甚至億倍等級的差距!但表面上的「觀看次數」並不會顯示這些。

想想看,我可能只需要:

……就可以建立很成功的職業生涯,然後一輩子過得很舒服了。

全部加起來也才五萬多人。在五千五百萬觀看中,我只需要找到這五萬多個「對的人」就好了,其他都是可有可無的。

平台最喜歡拿大數字迷惑我們,它把每個人都視為可替換的流量單位,引導你去討好演算法,追逐百萬訂閱、千萬觀看、億次曝光等虛胖的大數字,好讓平台賺更多廣告費。許多人也真的被洗腦了,最後都變成像是同一間工廠量產的網紅複製品,徹底失去自己的特色。

這個 blog 沒有超大的流量,但我相信來這裡的人,絕大多數都是「對的人」。而且你都讀到這裡了,在我的加權系統裡一定至少是「x 10,000」起跳!

謝謝你願意來這裡讀文章,我也很歡迎「對的人」寫 E-mail 過來打招呼(wiwi.blog@fastmail.com)!

你知道 Spotify 有一個「發現模式」(Discovery Mode)1嗎?不,不是讓你發現新的音樂,而是讓音樂家發現自己成為了平台的提款機。

Discovery Mode 的運作邏輯是這樣的:音樂家可以選擇放棄 30% 的串流收入2,來換取在「個人化播放清單」中更被推薦的機會。換句話說,就是 Spotify 在說:「你付我錢,我『或許』會讓演算法更推薦你……一點點。」

反正音樂家在 Spotify 上本來就沒有什麼收入嘛,每次被播放只拿得到大概 0.003 美金3。被抽 30% 之後……還是 0.003 美金附近的某個數字(0.0021)。只是從「買不起一顆口香糖」變成「更買不起一顆口香糖」,根本就沒差嘛,對吧?

我覺得這個招數超級賤,也超級厲害。因為:

而且遊戲不需要在這裡結束。當 Discovery Mode 成為常態,Spotify 完全可以繼續推出「超級 Discovery Mode」——只要放棄 50% 的版稅,你就能排在那些只放棄 30% 的音樂家前面,多划算呀!

而當「超級 Discovery Mode」變成常態的時候?就可以推出「盤子 Mode」:音樂家們得先付錢給 Spotify,才能讓歌曲顯示在畫面上。到時候大家都會感動得痛哭流涕:「太好了!感謝 Spotify 讓我有這個機會被剝削!」

其實其他平台也在這樣玩:

只要待在大平台上,平台就一定會這樣剝削你。這是不可避免的宇宙定律!

快趁平台還有利用價值時,把你的觀眾帶走吧!帶到自己的網站、Podcast、電子報上,鼓勵觀眾用 RSS 訂閱你,繞過演算法的控制。

否則很快的,依賴大平台維生的你,就要被迫進入「盤子模式」了。

想像你有個朋友,他很喜歡玩某個線上 RPG 手機遊戲。

這朋友每次見面都總是對你說:「你看,我在這個遊戲裡面已經 99 等,你看我有這麼多金幣、還有那個裝備,公會裡大家都叫我會長。對了,我在裡面還有兩個老婆咧!厲害吧!」

除非你剛好也是這個遊戲的狂熱者,不然你聽到這個,大概也只能露出那種「哇……這樣呀……很厲害喔」的微笑——那種介於祝賀和尷尬之間的表情。

Facebook、Instagram、YouTube 和各種社群平台,其實也只是不同版本的線上遊戲。訂閱數是你的等級、觀看數是金幣、被演算法推薦爆紅就像是撿到超稀有裝備。

每天總是把「我的 Instagram 又多了一千粉、YouTube 影片破百萬觀看」掛在嘴邊的人,就像是那位活在遊戲世界裡的朋友一樣可愛。

在遊戲裡面得到了許多「虛寶」,不代表為世界帶來了價值,更不代表其他人都應該覺得你很特別。你只��不過是在別人的遊樂場裡,領著每日登入獎勵,追逐別人設定的成就。

現實世界才是真正的主線任務,回來從等級一開始練起吧!

想知道你的時間值多少錢嗎?回答以下兩個簡單的問題。

7-11 要發 100 元的現金折價券,只要排隊就可以領!

你「最多」願意排多久的隊,來領一張價值 100 元的折價券?

你要去某個地方,並沒有特別趕時間。

你「最多」願意花多少錢來坐這趟計程車?

填好上面兩個欄位了嗎?是的話,請按下下面的按鈕:

如果算出來的數字明顯「高於」你的實際時薪:這表示你「高估」了自己的時間價值,太容易拒絕花時間的選項——不願意排隊、不願意搭慢一點的交通工具、不想自己煮飯等等。但問題是,實際的收入並沒那麼高,這樣長期下來會存不到錢。

如果算出來的數字明顯「低於」你的實際時薪:這表示你「低估」了自己的時間價值,願意為了小錢花很多時間——為了折扣排隊、貨比三家、繞路找便宜車位。結果就是花了太多時間省小錢,但根本就不划算,長期下來會讓你沒時間做更重要的事。

如果兩個問題的數值差很多:這表示你對時間價值的判斷很混亂。你可能是那種為了省十塊願意排隊,但叫外送時卻又毫不猶豫加一百塊外送費的人(或反過來)。這很正常,人類本來就是矛盾的。

看到 Noa 寫的這篇《電梯門恐懼症》,她說:

只要電梯門不是剛開,並且沒有人按著開門的按鍵,我就不敢走進電梯。因為不確定會不會隨時被夾到。有時候會等到門關了、再按一次開門,才走進去。

這個行為跟我完全相反!

電梯門上有防夾裝置(安全鋁)呀,就是那個在內外兩片門板中間的東西;只要碰到它,電梯門就會退開了。所以被夾到是完全沒關係的,甚至可以說,被電梯門夾才是最有效率的開門方式。

相比之下,找電梯的開門按鈕才麻煩。每台電梯的介面設計都不一樣:

你很難在電梯門即將關閉的兩秒鐘內,判斷一台陌生電梯的開門按鈕到底在哪裡,結果往往是按錯成關門按鈕(或甚至更糟:按到警報器按鈕)。

所以現在每當電梯門即將要關起來時,我的本能反應不是找開門按鈕,而是把手伸到門中間讓它夾。 🤣

你們沒發現我出國了吧!

上禮拜我跟檸檬卷去日本玩了六天(10/13 - 10/18),但這期間 Wiwi.Blog 都沒停更,我很認真吧!

不過這次我不會像上次去澳洲一樣連載遊記了,這趟旅行就只會有這一篇,所以照片會很多(69 張),請慢慢往下捲。

在桃園機場吃到了造型很用心的台灣飯。飯弄成台灣的形狀,但是冷冷綿綿的,沒有到很好吃。不過我還是吃完了,畢竟它都做成台灣形狀了,不吃完好像有點不愛國。

這次我們是跟團去,行程是前兩天在熊野古道健行、蓋章認證,中間穿插溫泉飯店、和歌山城、黑潮市場,最後去神戶有馬溫泉爬六甲山。基本上就是戶外健行的行程。

這種爬山行程如果自助的話,交通會比較麻煩、時間難抓,而且沒有人互相照應會比較危險。所以如果有興趣走像我們一樣的路線,跟團是個好選擇。想知道我們跟哪家旅行社可以私下 E-mail 問我。

我們搭的是泰越捷航空。看這個椅背的平面設計、字體選擇和印刷品質,就知道不要期待太好的服務了。🙃

飛機本身很窄很小,機上餐盒也不太好吃。不過班機的時間很好:

台北飛關西才不到三小時,所以航班時間好可能還是比飛機舒適度更重要。

第一天很 Chill。我們住在泉佐野車站附近的「泉佐野センターホテル」(泉佐野中心飯店)。

Check-in 完後就去附近的「りんくうタウン」(臨空城)購物中心逛街。

中午吃了份量大又好吃的豬排飯,價格比台北還便宜:

遇到了熱鬧的祭典活動,路上有好多穿著特色衣服的表演者。

讓我驚訝的是,許多表演團體的年齡差很大耶!我是說,同一個團體裡面,會同時有六十幾歲的阿嬤跟十幾歲的小朋友一起跳舞,不曉得他們是怎麼組團的:

有人把面具戴在後腦勺,假裝背後長眼睛的概念:

去到哪裡只要看到太鼓達人就一定要跟檸檬卷玩一下。當然她從來沒有贏過我。

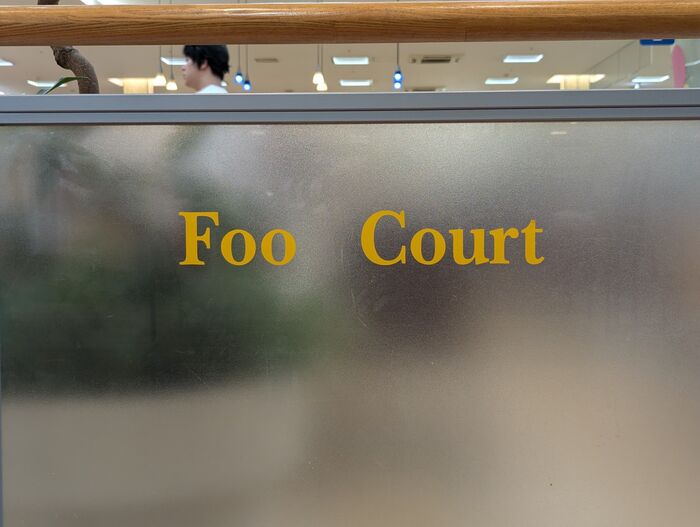

在美食街發現一個奇景:「Food Court」字樣有各種缺字:有「ood Court」、「Foo Court」和「Fooa Cour」,但就是沒有一個完整的。也許這是某種行為藝術?

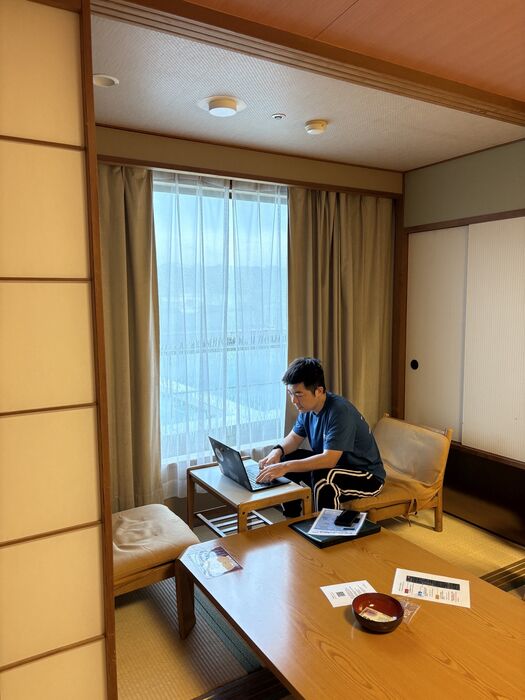

在飯店起床第一件事就是 ssh 回家裡的電腦更新 blog。

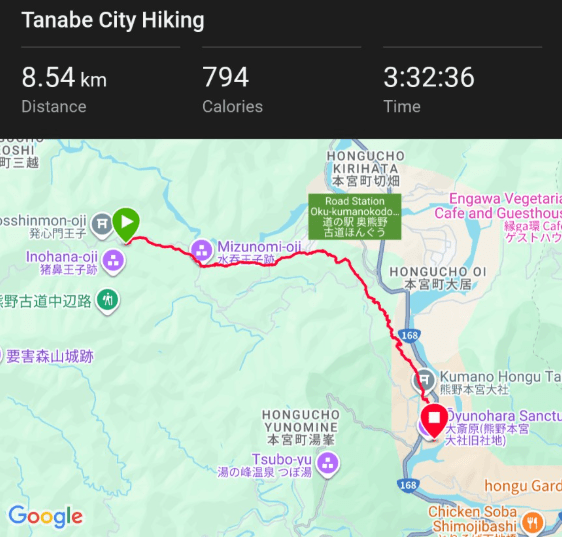

今天要走的是熊野古道的「中邊路」,據說是以前皇族和貴族們走的參拜路線,但其實就是一條在森林裡面爬上爬下的山路。

本日路線:熊野古道館→大齋原→(坐遊覽車)→發心門王子→水吞王子→伏拜王子→祓殿王子→本宮大社。

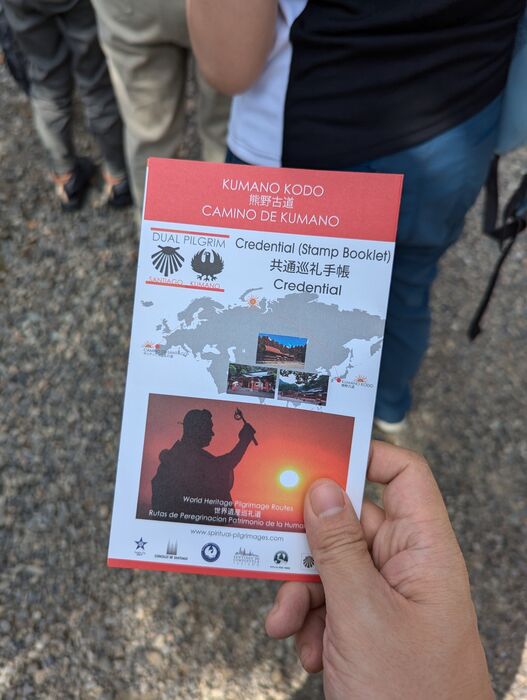

到熊野古道健行可以收集印章:

蓋在這本小冊子裡面:

先到熊野古道館參觀。這裡可以拿到地圖、了解熊野古道的歷史,以及最重要的——拿剛才那本蓋章小冊子。

熊野古道和西班牙的聖雅各之路,是世界上「唯二」被聯合國登錄為世界遺產的參拜道。

我們走的路線是所謂的「中邊路」,但還有「大邊路」、「小邊路」和「伊勢路」等其他路線。有興趣了解的可以看他們的官網(有繁體中文版)。

從發心門王子出發:

健行路線中有一些是柏油路,穿登山鞋走起來有一點痛苦:

但幸好更多是像這樣的森林泥土路(照片中前方的人是我們的導遊):

路上隨處可以撿到栗子,就是你偶爾會吃的糖炒栗子的栗子,你沒看過它的外殼對不對?

空氣超級清新,在台北市完全吸不到這樣的空氣,原來我在台北每天呼吸的都是毒氣呀:

看到遠方那個只有幾個畫素大的鳥居了嗎?那裡就是今天的目的地。

走過來原來這麼大!

一片綠油油:

這裡的人竟然也在用吹葉機!但塵土不像台北市這麼嚴重。

從發心門王子走到本宮大社,慢慢走花了三個半小時。途中會經過好幾個「王子」(不是真的王子,是「神社」的意思)。每到一個王子就停下來拍拍照,然後在小冊子上蓋章。

やたがらす(八咫烏):三隻腳的烏鴉。

當然早起第一件事是更新 blog。

這天首先來到了日本三大瀑布之一的「那智瀑布」,高 133 公尺,是日本落差最大的瀑布。

附近的香爐:

到附近的那智大社走走:

建築物裡面也可以蓋紀念章:

今天天氣微飄雨:

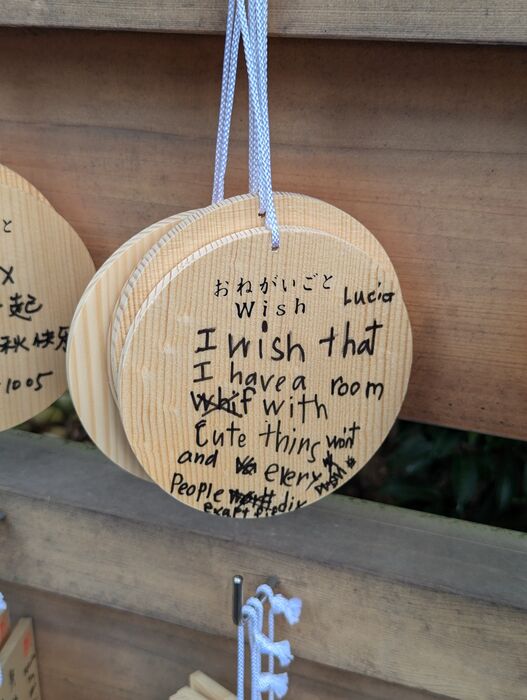

許願區:

連神明都看不懂的許願卡,不曉得這願望能不能實現:

再來一張合照:

栗子口味霜淇淋。日本人真的滿愛霜淇淋的,到處都有在賣!

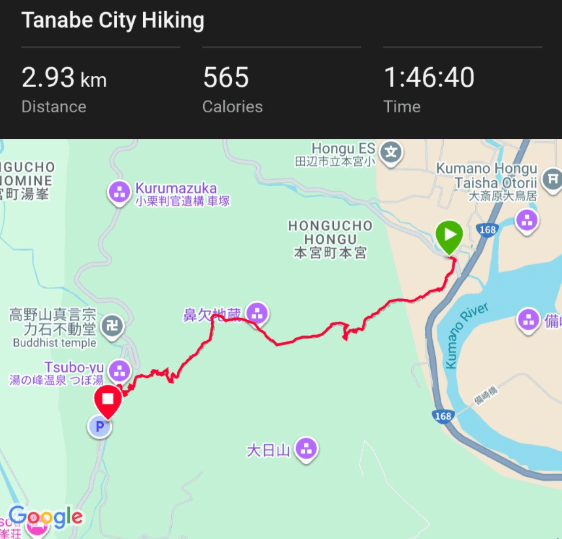

接下來是「熊野古道大日越」,沒有很長(只有兩公里多)但階梯爬昇很陡的一段路。

非常考驗心肺能力,但我跟檸檬卷都有在練跑,所以沒問題的:

「大日越」就是「翻越大日山的路線」:

晚上住的飯店有迷你高爾夫區(但場地狀況不好,設計也不好玩):

遊戲區又有太鼓達人,而且是 CRT 螢幕的 2010 年舊版!看到「涼宮春日的憂鬱」主題曲,你就知道機器的年代了。

抓娃娃機。玩一次 100 日幣,我花了 400 日幣就抓到兩個!

就是它們兩個:

跟檸檬卷打桌球:

早上當然是要先更新 blog:

這天是比較輕鬆的行程,到和歌山城參觀:

跟非常友善的忍者合照:

今天也是飄雨,石頭路超容易滑倒:

中午跑來黑潮市場午餐:

下午去按腳,走了兩天山路需要放鬆一下。不過我覺得還是台灣的腳底按摩店比較厲害:

晚上吃螃蟹:

好大隻:

螃蟹定食:

早上第一件事要做什麼?

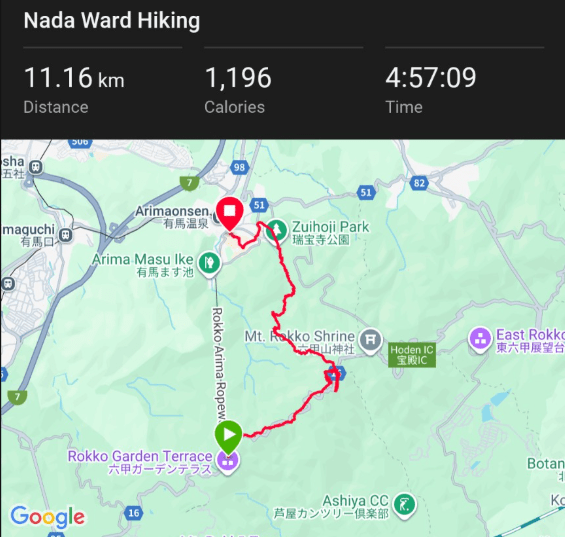

這天我們去神戶的有馬溫泉。有馬溫泉是日本三古湯之一,有千年以上的歷史,據說連豐臣秀吉都很愛來這裡泡湯。我們坐遊覽車到有馬溫泉站,再搭纜車到六甲山頂站,然後開始走路。

比起頭兩天的熊野古道,這裡的路又更難走了一些:

先上到六甲山最高峰拍照:

然後到山頂附近的小店吃午餐。

在這邊我發現 Asahi 居然有出零酒精啤酒!而且跟台灣 7-11 可以買到的海尼根不同的是,Asahi 不只零酒精,而且還零熱量!這個應該直接會變成我的最愛飲料 Top 1!可以一邊走山路一邊喝,不會醉也不會飽!

漂亮的綠色蟲:

這天走得滿遠的,一共 11 公里,大概有三分之二是佈滿石頭的下坡路,要很專心走,不然很容易扭��到腳。連同午餐時間一共花了快五小時:

下山之後到當地人氣名店「まめ清」(豆子清)吃黑豆霜淇淋。霜淇淋上面放了兩顆黑豆,像是眼睛一樣:

然後到免費泡腳區泡腳:

看池子裡的水都沒有什麼流動,該不會整天大家都是泡這同一池水吧?

晚上我們去了飯店附近一家燒肉店,然後它上菜超~~~慢。我們只是點了一些些肉盤,大概超過一個半小時都還沒有上完。實在是等到太無聊,只好一直點 Asahi Zero 來喝:

最後真的等不下去,只好把已經吃的部份結帳然後走人,回飯店吃登山用的蛋白棒。

蛋白棒的上菜速度就快多了,撕開包裝就能吃。

最後一天當然也不要忘記更新 blog:

這天沒行程,就直接飛回台灣啦:

謝謝你收看這篇照片超多的流水帳遊記。

我真心覺得這團還不錯!整團的組成成員都是常登山的人,平均年齡應該有 60 歲以上吧(但是體力和體態都很好,不像你每天在路上見到的一般老人),我跟檸檬卷就是全團年紀最小的,大家人都很好。

比起傳統旅行社的觀光行程,我覺得這樣的戶外活動好玩多了!之後還要再去!